關注北遷亞洲象群 專家采集大象糞便樣本做研究

沈慶仲,云南西雙版納國家級自然保護區管護局高級工程師。

17日上午10時,參加完玉溪北移亞洲象群安全防范和應急工作前線指揮部的調度會,他又趕到象群凌晨途經的線路,作實地踏查。

在大象酣睡的甸末山下,除了知了的叫聲,四周一片安靜,讓人難以想象,不到直線200米外,就踞守著一群龐然大物。“因為附近山勢陡峭,大象在上山時選擇了修好的路。” 沈慶仲邊走邊說。

土路通往山頂,此行的目的是采集大象糞便樣本。

路上散落著凌晨大象上山吃過的玉米秸稈和玉米葉子,大象愛吃的“掃把草”茂盛地長在路邊。每隔一段距離,就有大象遺留的糞便,這些容易被常人忽視的東西,在沈慶仲看來都是寶貝。

“大象食量很大,糞便量也很大。一頭大象每天要拉次數不等的糞便。因為它消化能力比較弱,每天有許多半消化食物被大象排出體外,糞便里富含植物纖維、種子以及各種有機營養成分。我們每隔幾天會采集一次大象糞便,目的有三個,一是通過糞便判斷象群的身體是否健康,二是查看象群的食物構成,三是通過化驗糞便,可以幫助我們判斷象群之間的遺傳關系。” 沈慶仲說。

據介紹,在2019年12月成立的國家林業和草原局亞洲象研究中心,專家們通過采集此次北遷亞洲象群的糞便,開展宏基因組測序和微生物培養研究,可為野生象保護管理提供數據支撐。

拿出隨身攜帶的塑料袋,沈慶仲對遇到的每堆糞便都認真查看:“你看這頭象昨天吃了很多粗纖維,甚至有可能吃了樹皮。大象的糞便原本不臭,但最近它們吃的玉米比較多,所以有點臭。”

沈慶仲說,從糞便可初步判斷,象群雖然經過長途跋涉,但身體還是很健康。“這一路大象很不容易,跨越不同的氣候環境和生態環境,它們強大的適應能力為我們研究亞洲象提供了新的參考。”

把每堆遇到的糞便都取樣打包后,沈慶仲越來越接近大象休息的地方,卡點的工作人員前來提示,只得結束手中的工作。

“有點遺憾,今天沒有采集到幼象的糞便。”沈慶仲說,回程中可根據外觀、形狀稍作留意。(段毅 趙漢斌)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

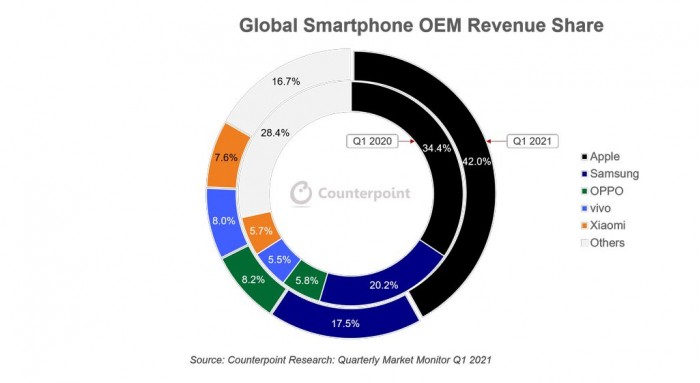

全球手機行業Q1利潤突破1億美元 蘋果智能手機陣容更受歡迎

根據市場調查機構 Counterpoint Research 公布的最新報告,全球智能手機行業在今年第 1 季度的利潤...

2021-05-26