重慶發現保存完整有頜魚類 脊椎動物“從魚到人”演化有了新實證

脊椎動物“從魚到人”演化史中頜與牙齒的早期演化有了新實證。6月21日,重慶市規劃和自然資源局發布消息,研究人員發現了距今約4.23億年前、保存完整有頜魚類——袖珍邊城魚。這代表重慶是全世界第二處有完整全頜盾皮魚類的地點。作為生命起源探索和發現領域的一個重大原創性科研成果,近日在國際權威學術期刊《當代生物學》(《Current Biology》)發布。這目前發現的世界上最早的完整有頜魚類化石之一。

為牙齒早期演化提供了實證

現在地球上包括人類在內的99.8%的脊椎動物都具有頜,如果沒有頜的出現,“從魚到人”的脊椎動物演化之路將不復存在。有頜類在奧陶紀(距今4.85-4.44億年前)即已出現,但保存完好的有頜類化石到泥盆紀(距今4.19-3.59億年前)才在全球各地大量出現,這之間的志留紀(距今4.44-4.19億年前)有頜類化石絕大部分均為零散的棘刺與魚鱗。最早期有頜類化石資料的嚴重缺失曾使對有頜類起源和早期演化的探索長期停滯不前,謎團重重。

2019年9月,中科院古脊椎動物與古人類研究所(簡稱中科院古脊椎所)朱敏團隊成員之一、重慶地研院博士后李強等在秀山縣洪安鎮附近踏勘志留紀含魚地層時,于志留紀晚期的小溪組地層中意外發現了一塊完整對半開的有頜魚類化石,而這一地層過去還未報道過完整的有頜魚類,從而讓秀山發現的第一條有頜魚類—袖珍邊城魚“浮出水面”,也使重慶躋身全球范圍內極少數(迄今僅2處)發現完整志留紀有頜魚類的地區之列。

論文報道的袖珍邊城魚化石長僅2厘米,活著時整條魚可能也只有約4厘米長。雖然體型很小,但從頜骨和牙齒看,邊城魚可能是十分兇猛的袖珍掠食者,以生活環境內的其他小動物為食。

“這條全新的古魚與現代有頜脊椎動物起源密切相關,為頜與牙齒的早期演化提供了新的重要實證。”朱敏介紹,秀山志留紀魚類化石的發現是脊椎動物演化研究歷史上新的一次重大突破,為有頜類早期演化研究提供了獨一無二的重要實證資料,將填補“從魚到人”演化譜系上的若干關鍵缺環。

邊城魚不僅有牙齒還有胸鰭

“從在云南曲靖發現后,近年來一直沒有新的發現。”朱敏介紹,根據地質勘測重慶境內有志留系地質層,于是他帶領團隊與重慶市規資局開展的聯合調查。最終在重慶秀山縣境內含魚地層跨越整個志留系,其中距今約4.3億年前的早志留世地層(溶溪組)是我國目前地質時代最早的含有頜魚類化石的地層,較云南曲靖晚志留世瀟湘動物群的時代早至少1000萬年。

邊城魚生態復原圖

研究團隊發現,邊城魚的外骨骼骨甲模式和之前在曲靖瀟湘動物群中發現的麒麟魚接近,顯示它與麒麟魚、全頜魚、志留魚同屬全頜盾皮魚類。不過,研究表明,邊城魚的頜骨比全頜魚和麒麟魚更為原始,代表了現代魚類頜骨及牙齒與原始的盾皮魚類之間新發現的一個過渡狀態,為包括人類在內的現代有頜類頜骨和牙齒的起源和演化提供了重要化石實證。

“邊城魚的胸鰭和腹鰭難得地完整保存了下來,這在早期魚類化石中非常罕見。”朱敏解釋,化石顯示其偶鰭鱗片覆蓋的肉質“柄”狀部分非常發達,而鰭條部分則只有外側狹窄的一圈,這與人們刻板印象中,常見魚類的透明、折扇狀魚鰭十分不同,進一步證明多數原始魚類的偶鰭都具有發達的肉質部分,而現代輻鰭魚類,特別是鯽魚、鱸魚之類真骨魚類的扇形透明魚鰭(肉質部分極為退化,鰭幾乎全由鱗質鰭條支撐)是非常特化的。

重慶古脊椎動物歷史向前推進2億年

據了解,重慶此前具有明確地點與層位記錄的古脊椎動物化石是距今約2億年前的早侏羅世爬行動物(恐龍、龜鱉類)和魚化石等。秀山首次發現的分布范圍廣、時代跨度大、種類豐富、具有極高科研價值和開發利用潛力的志留紀魚化石動物群,將重慶市古脊椎動物化石在原生地層中的分布歷史向前推進了至少2億年。

重慶市規劃和自然資源局黨組成員、副局長韓列松表示,下一步,他們將本次發現作為契機,深化與中科院古脊椎所、秀山縣繼續聯合開展發掘、研究與保護、利用工作,將秀山縣打造成“有頜魚類的故鄉”這一世界級的科學、文化名片,力爭探索出一條“科學+文化+旅游”的鄉村振興新樣板。

該研究由重慶市規劃和自然資源局、中科院古脊椎所、曲靖師范學院合作完成,重慶地質礦產研究院博士后李強和中科院古脊椎所朱幼安副研究員為論文共同第一作者,中科院古脊椎所朱敏研究員和朱幼安副研究員為共同通訊作者。(雍黎 聶穎穎)

責任編輯:hnmd003

相關閱讀

-

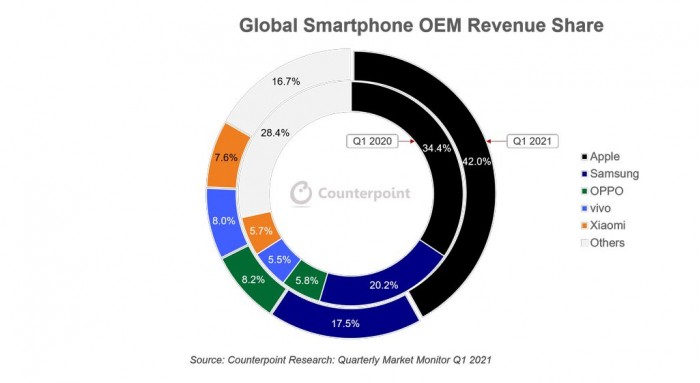

全球手機行業Q1利潤突破1億美元 蘋果智能手機陣容更受歡迎

根據市場調查機構 Counterpoint Research 公布的最新報告,全球智能手機行業在今年第 1 季度的利潤...

2021-05-26